长垣,中国厨师之乡,自古就有尚厨之风,民间早有“长垣村妇,赛国之厨”之俗语。在漫长的烹饪历史上,长垣以厨师众多、技艺精湛著称于世,名厨大师之多,居全国之冠。据统计,目前长垣从事烹饪工作的专业厨师达2.3万人,遍及46个国家和地区。

李志顺就是这其中的杰出代表。李志顺,资深级中国烹饪大师、钓鱼台侯派李师门创始人、河南省省级非物质文化遗产项目长垣烹饪技艺代表性传承人、河南非遗年度人物、享受国务院特殊津贴专家、中原领军人才、中华老字号二合馆掌门人,他把厨业当事业,坚守匠人之心,视菜品如生命,传承尚厨之风,用执念烹饪不灭的美食情怀,书写了风华绝代的厨师传奇。

长垣入勤行

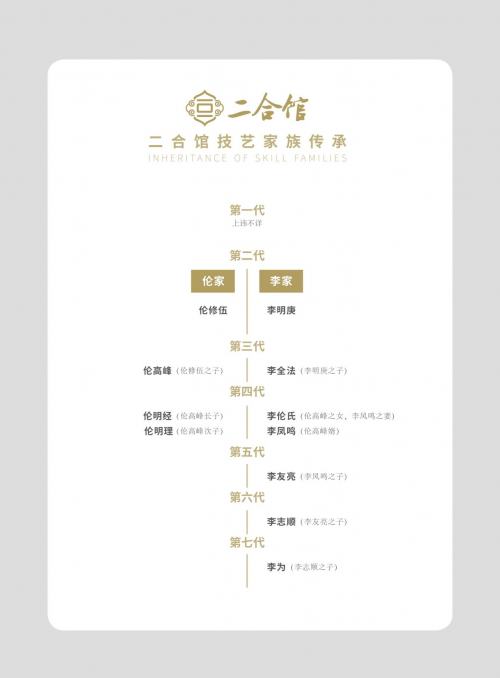

清代末年,长垣当地有名的“二合馆”,是李志顺祖上的门店。

孤标一世,郁馥尤弥。二合馆的故事很动人。

长垣当地有位名叫伦修伍的老先生,他生于1856年也就是清朝咸丰六年。34岁也就是清朝光绪十六年时,伦修伍在长垣创办了二合馆。

1932年伦老先生去世后,由儿子伦高峰继承家业并传承家父伦修伍的烹饪技艺。

伦高峰系当时长垣名厨,并被业界推举为厨师行业老会首。

当时二合馆地址在长垣老县衙东隔壁路北,也就是县城东街。老人家养育了一个女儿两个儿子。

李志顺的爷爷李凤鸣便是伦家的大女婿。彼时,爷爷只是伦家的帮厨,老掌柜看这孩子勤奋俭朴、忠厚善良、待人有礼又肯吃苦学艺,就把唯一的女儿嫁给了李凤鸣。

伦家家风文雅儒素,也是坦诚敦厚之辈。老掌柜过世后,儿子伦明经、伦明理便和大女婿李凤鸣三人共同经营着二合馆。

1979年,作为长垣的名厨、二合馆的灶头,李志顺的爷爷希望孙子也能继承自己的衣钵,成为一名厨师。

这位老人或许不会想到,未来,这个孩子远行千里,拜入名门,凭借厨艺,成就辉煌的事业,让百年老店重新发扬光大。

李志顺打小记得,他爷爷那时候经常吆喝:做厨师得手艺好。什么叫好厨师?金手银胳膊,出来就挣钱。爷爷的话语,让李志顺感觉到厨师很牛。

生长于这样的家庭,李志顺也自然耳濡目染,萌生了学厨的志向。

拿菜当命做

1983年,李志顺作为熟练工,进入中原油田招待所工作。五年后,中原油田筹建驻京办事处,李志顺又被派往北京。在这里,他遇到了影响他一生的老师,钓鱼台国宾馆首任总厨师长侯瑞轩。

侯瑞轩,是长垣走出来的一位传奇人物,被誉为“当代国厨”。师从国宝级烹饪大师,李志顺的行厨生涯从此翻开了不凡的篇章。

侯瑞轩大师,他对待原料,对待菜品十分认真,经常教导弟子:要想做好菜,必须要拿菜当命做。有一件事,让李志顺印象很深,深深体会了师傅这句话的含义。

有一次在跟随恩师侯瑞轩在钓鱼台国宾馆学习期间,师父让李志顺去领豆腐,嘱咐他端一个盘,把豆腐放到水里。李志顺问为什么?师父没有回答。等李志顺把豆腐端过去,师父才对他说,水有压力,它里头的豆浆出不来,能保持豆腐的原味,改刀就好改。

通过这件事李志顺明白了,万物皆有灵,食材亦是如此,真正的好厨师,必须敬畏食材、尊重食材、善待食材,你才能真正理解食材、懂得食材,从而把食材运用到极致,把菜做好。

秉承着师父的教诲,李志顺之后的从艺之路一直保持着敬畏、保持着尊重,坚守着匠人初心,严守着传统制作工艺,老老实实做人,规规矩矩做菜。

厨房即道场

每天入夜,当收拾完最后一桌食客的餐碟,二合馆传承人李志顺就会带领徒弟,继续他们的厨艺功课,直到很晚很晚。

大郑州的夜很静了,二合馆里的灯光,就像炯炯的眼睛,溢着诱人的香气。

作为中国烹饪大师,李志顺从15岁进厨房,到现在已经46年了,从豫菜到国宴,从河南到世界,游走在厨房刀尖案俎之间,他几乎用去了一生的时间。

他是这么喜欢厨房,在他家里,他收拾得最好的地方就是厨房,他最喜欢待的地方也是厨房。就像鱼儿入水,飞鸟上天,在厨房,他就感觉到特别舒服。

他对徒弟说,厨师的道场就在厨房,你把厨房里的事情做好了,敬畏厨房、敬畏工具、崇敬你的行业,能够用心做菜,必恭必敬,心生欢喜,那么,菜一定能够做好。

“你一心一意,专心致志了,你一生事一事,一生修一为了,那你肯定都能做好。”精诚所致,金石为开。李志顺的话语,就如同禅师的玄语,让人品咂不尽。

李志顺最受人称道的经典之作,是乌鱼蛋汤。

乌鱼蛋,是由雌性乌贼的卵腺体加工而成,算得上一种珍贵的食材。用它烹制的酸辣乌鱼蛋汤,是豫菜五大名羹之首。以天然发酵的酸汁和胡椒调味,酸不见醋、辣不见椒、清香不见油。八个小时的熬煮,蛋白质充分分解,三斤料出一斤汤,营养与风味完全融入汤汁中。

唱戏的腔,厨师的汤。汤是豫菜之魂,豫菜就是以盐定味,以汤提鲜,以味为核心,以养为目的。调味提鲜全靠一锅汤。这一锅汤,李志顺坚持用最好的食材,恪守传统工艺熬制,绝不图省事。他深知,做菜熬汤如制药,“修合虽无人见,存心自有天知”,不但要在食客看得到的地方下功夫,更要在食客看不到的地方下功夫。

秉承古法,坚守匠心,李志顺就是这样以厨房为道场,以做菜为修行,不但窥得做菜的秘奥,也悟得了做人的真谛。

师古不泥古

国画大师李可染教导弟子,学习传统文化要以最大的功力打进去,以最大的勇气打出来。要求弟子在学习传统、深入传统的基础上勇于创新,创造出符合时代审美的新山水画。万法同宗,我觉得这同样适用于学厨。

河南,地处黄河流域,是中华民族的发祥地,也是中国传统文化的起源地。许多地方菜系的繁荣都与河南有着莫大的联系。可以说,豫菜是中国多个菜系的重要源头之一,豫菜的力量来自厚重的中原文化。

以物循性,以性循烹,以烹循法;守古而不泥古,创新而不离宗,这是李志顺的宗旨。在继承传统的基础上,李志顺特别注重创新,他说,必须要创新,不创新很难跟这个市场接轨,更跟不上时代的步伐。但怎么创新?李志顺有自己的一套。那就必须先学习经典、了解经典,如对经典豫菜、国宴菜,必须对做法、工艺熟稔于心了,然后再结合当下进行提升改良。对于他来说,创新从来不是异想天开、也不是随便乱搭,而是,基于传统之上,结合现代人的口味和现代营养理念,无数次的调配、实践的结果。

托炒豆腐焙面是李志顺的一道创新菜。它是基于传统豫菜托炒豆腐改良而成。虽然仅两字之差,却耗费了李志顺许久的精力。细如发丝的焙面与滑顺细腻的豆腐混搭,不止是前所未有的菜品挑战,更是关于味觉与口感的严苛考验。

就这样,秉承着严谨认真、师古不泥古的态度,李志顺将历史名菜、河南豫菜,结合现在的营养要求,利用新原料、新技法加以改良,创制出了佛跳墙、海参等经典系列菜肴。他用四十多年的时间,完成豫菜向国宴的华美嬗变。

李志顺不但是烹饪大师,而且他爱读书学习,具有极高的理论素养,是中国餐饮文化的集大成者。在教授弟子厨技的同时,他坚持开办文化讲堂,定期给徒弟、学员讲授餐饮文化、时令饮食、养生食疗等,把传播文化做为自己行厨生涯的重要使命,致力于传承中国优秀的烹饪文化。受父亲李志顺从厨的影响,李为在大学毕业后也到二合馆学厨,后又拜钓鱼台国宾馆原副总厨师长侯仲华先生为师,现也是非物质文化遗产豫菜吊汤传统技艺代表性传承人,荣获2024年马来西亚环球厨艺挑战赛双人赛冠军、金奖,也已经成长为二合馆的主要骨干。

李志顺的师兄、国宴大师侯仲华说:百般工种,皆称为匠,唯有从厨者、从教者称为师,因为从厨者必须有深厚的根底、厚重的素养。在李志顺身上,鲜明体现了长垣人吃苦耐劳、坚韧顽强的性格,他就像不知疲倦的攀登者,由技入道,朝着厨艺化境不懈前行。

把厨业当事业,拿菜当命做。从豫菜到国宴,从河南到世界。李志顺用一生的时间,守护故乡传承千年的尚厨之风,守护家族传承百年的厨艺脉络,在烹饪出一道道美味佳肴的同时,也烹就了他馨香四溢的五味人生。(曹道伟 王自亮)